Гетерогенность болезни Альцгеймера: что это означает в реальной клинической практике

Болезнь Альцгеймера — это лишь одна из разновидностей деменции, а таких разновидностей около сотни. О том, какие формы заболевания встречаются в клинической практике, как правильно диагностировать, а главное - лечить пациентов, рассказал Владимир Владимирович Захаров, д.м.н., профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии ИКМ им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России.

Что такое болезнь Альцгеймера?

Соотношение между болезнью Альцгеймера и другими причинными деменциями примерно такое, как на рисунке ниже - это соотношение Гулливера и лилипутов.

Можно ли представить деменцию без нарушений памяти? Это бывает, например, при лобно-височной деменции: нарушений памяти нет, но это редкий случай, исключение из правил.

Важно! Правило заключается в том, что нарушение памяти - это главный кардинальный признак деменции.

Когда у пациента есть клинически значимые нарушения памяти, особенно если они прогрессируют, значит без болезни Альцгеймера здесь не обошлось.

Конечно, может быть сочетанная ситуация, когда болезнь Альцгеймера сочетается с сосудистой патологией мозга, но, если есть клинически значимые и прогрессирующие расстройства памяти, то в 99% случаев есть альцгеймеровский компонент.

История открытия

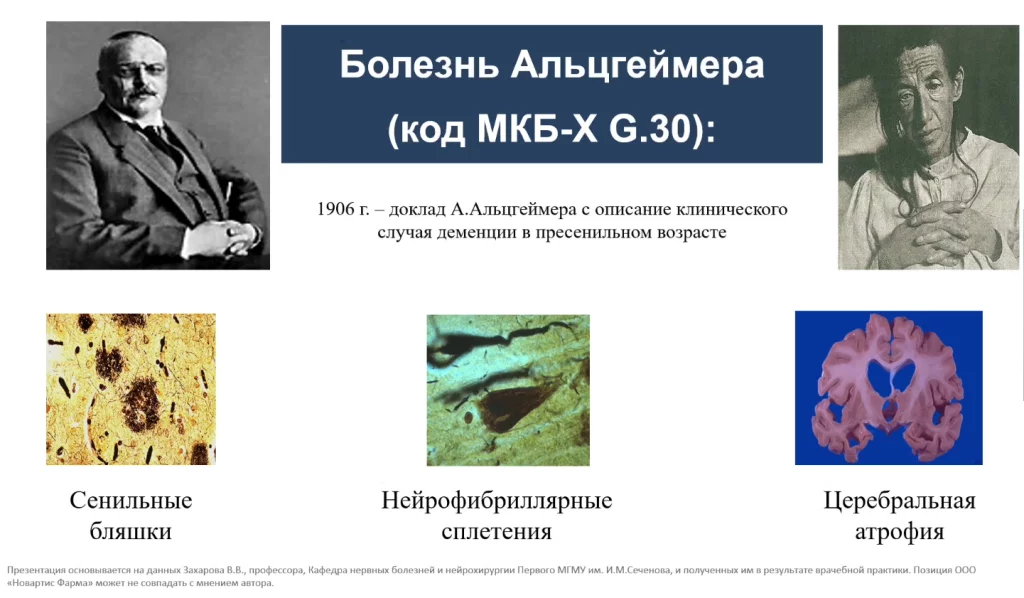

Это заболевание, которое было в свое время описано германским психиатром, морфологом (в то время все клиницисты занимались и патоморфологией- делали патоморфологическое исследование своим умершим пациентам). Алоис Альцгеймер описал случай преждевременной, как тогда говорили, деменции, потому что в те времена думали, что деменция может быть своевременной и преждевременной.

Сейчас мы понимаем, что она никогда не своевременная. Раньше считалось, что деменция у стариков это чуть ли не норма, а Алоис Альцгеймер встретил пациентку, у которой деменция развилась в 50 лет.

Он проследил её судьбу, довольно долго ее наблюдал и описал то, что происходит в мозге:

- отложение амилоида в виде сенильных бляшек.

- дегенерация нейронов, которые распадаются с образованием нейрофибриллярных клубков или сплетений,

- церебральная атрофия.

Согласно современной точке зрения, эти три события связаны между собой причинно-следственными связями. Отложение амилоида приводит к дегенерации нейронов с распадом их на нейрофибриллярные клубки. Итог всего этого процесса — это церебральная трофея.

Амилоидная гипотеза

Это так называемая “амилоидная гипотеза”, которая существует очень долгое время (буквально со времён А.Альцгеймера) и примерно столько же времени она критикуется.

На сегодняшний день она остается господствующей, её не отменял и она лучше других объясняет те события, которые происходят с мозгом пациентов в старости.

Таким образом впервые описал изменения в мозге А.Альцгеймер, а предположения о каузальной (причинной) роли амилоида высказали Гленнер и Вонг, и их буквально высмеяло международное научное сообщество, никто им не поверил.

Окончательно эта гипотеза была сформулирована в 1991 году.

Патогенез болезни Альцгеймера

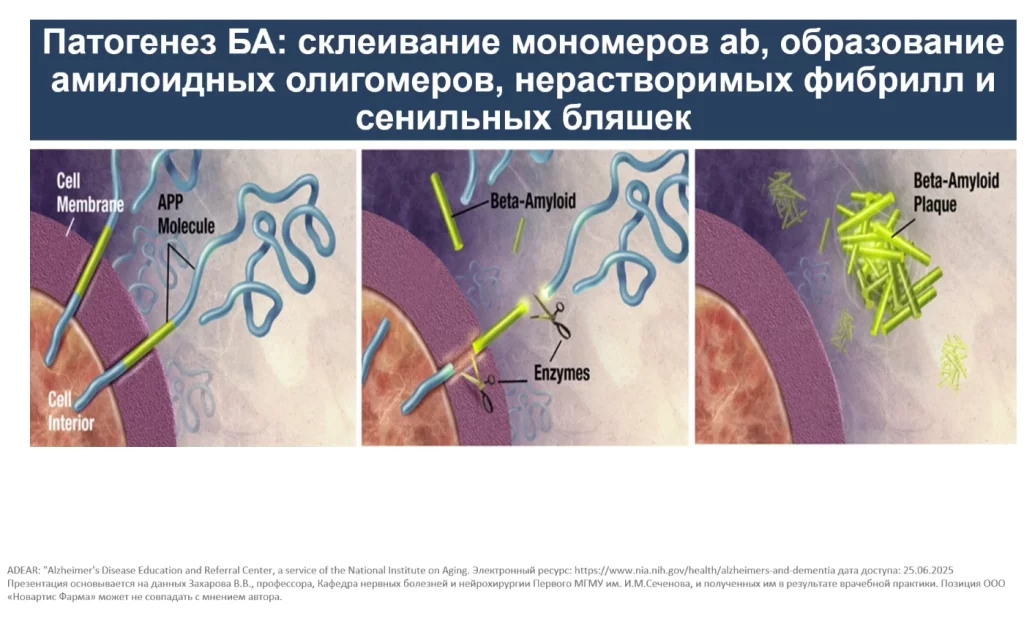

Суть её заключается в том, что есть некая критическая уязвимость нейронов коры головного мозга, которая называется амилоид-прекурсор-протеин. Это такая длинная молекула, которая пронизывает нейрональную мембрану: один конец в цитоплазме, а другой - снаружи, во внеклеточном веществе.

Эта критическая уязвимость, этот белок есть у всех, во всех нейронах, он очень важен для трансмембранного транспорта.

Когда клетка обновляется, в процессе остаются 42 молекулярных фрагментов этого белка, которые склеиваются между собой, образуя сенильные бляшки. Это происходит у всех и каждого, вопрос только времени.

Если повезло с генами, то этот биологический мусор, фрагменты молекул, будут эвакуироваться из мозга достаточно быстро. Если меньше повезло с генами, то будут эвакуироваться медленнее.

Важно! Если они элиминируются из мозга медленнее, то есть шанс дожить до уже клинического проявления в виде деменции.

Второе событие патогенеза болезни Альцгеймера — это распад клетки на нейрофибриллярные клубки. Нейрофибриллярные клубки представляют собой биохимически изменённый цитоскелет.

Цитоскелет состоит из тау-протеина, это его основа, и в результате биохимических превращений меняются химические свойства этого тау-протеина: он распадается, цитоскелет распадается, как показано на рисунке выше, и из-за этого клетка гибнет.

Согласно классической амилоидной гипотезе патология тау-протеина вторична по отношению к амилоидозу, хотя на самом деле это не совсем так.

Есть некоторые основания считать, что это два достаточно самостоятельных патологических события, две болезни, (церебральный амилоидоз и тау-патия), которые взаимосвязаны друг с другом, усиливают друг друга.

Но изначально, возможно, они независимы, и сам по себе церебральный амилоидоз вызывает синаптическую дисфункцию, которая приводит к когнитивным расстройствам, и патология тау-белка тау-патия тоже сама по себе вызывает нейродегенерацию с исходом в когнитивные нарушения.

Гетерогенность

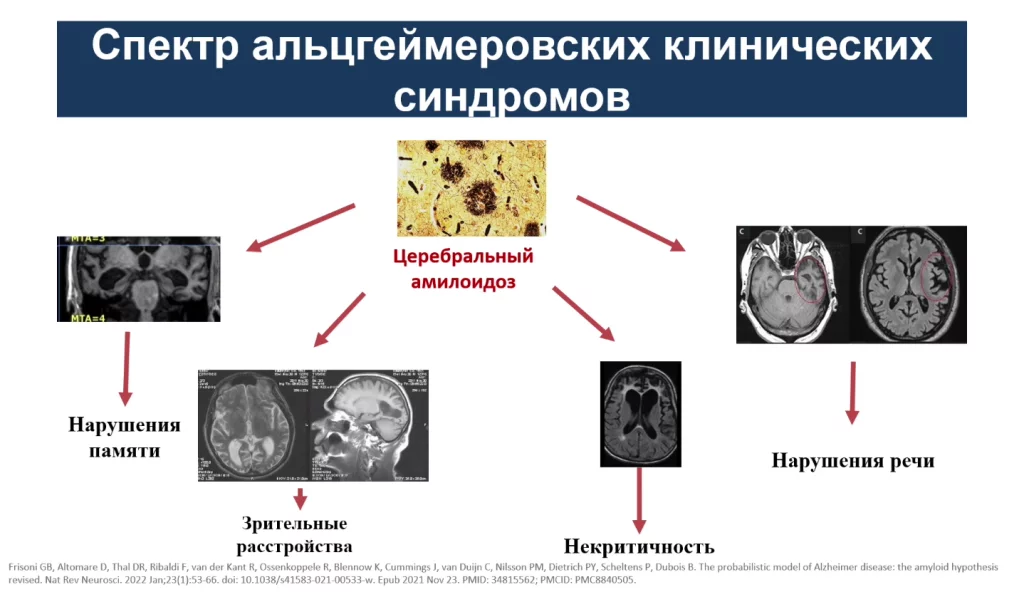

Все патологические процессы, которые описаны выше, должны затрагивать весь мозг.

Этот белок амилоид-прекурсор-протеин, пронизывающий нейрональную мембрану, представлен во всех клетках коры головного мозга. Поэтому, чисто теоретически, амилоидозу всё равно в каких отделах мозга садиться. Но почему-то у него есть определённые предпочтения, и никто не знает почему.

Чаще всего церебральный амилоидоз максимально обнаруживается в тех отделах мозга, которые связаны с памятью, в гиппокампе. Если в первую очередь страдает гиппокамп, то болезнь Альцгеймера начинается с нарушения памяти.

Это классическое, главное его клиническое проявление. Трудно себе представить деменцию без нарушения памяти. Обычно это самый первый, самый главный ведущий симптом.

Но может случиться и по-другому - болезнь Альцгеймера начнётся с задних отделов коры, с затылочных долей, и тогда когда память будет сохранна, клиника начнётся со зрительных расстройств.

Это одна и та же болезнь, потому что одна и та же причина. Если когда-то будет придумана патогенетическая терапия, она будет одинаково и при нарушениях памяти, и при зрительных расстройствах.

Но клиника совершенно разная, пациент с задней формой скорее всего пойдёт вообще к окулисту, а не к неврологу, потому что у него будут жалобы на снижение зрения.

Таким образом, если церебральный амилоидоз преимущественно начинается с передних отделов мозга, то клиника будет неотличима от лобно-височной дегенерации:

- будет снижение критики,

- нарушение интеллекта при сохранной памяти,

- может быть дебют с расстройств речи.

Важно! Единый патологический процесс, одна болезнь, проявляется совершенно разными клиническими синдромами.

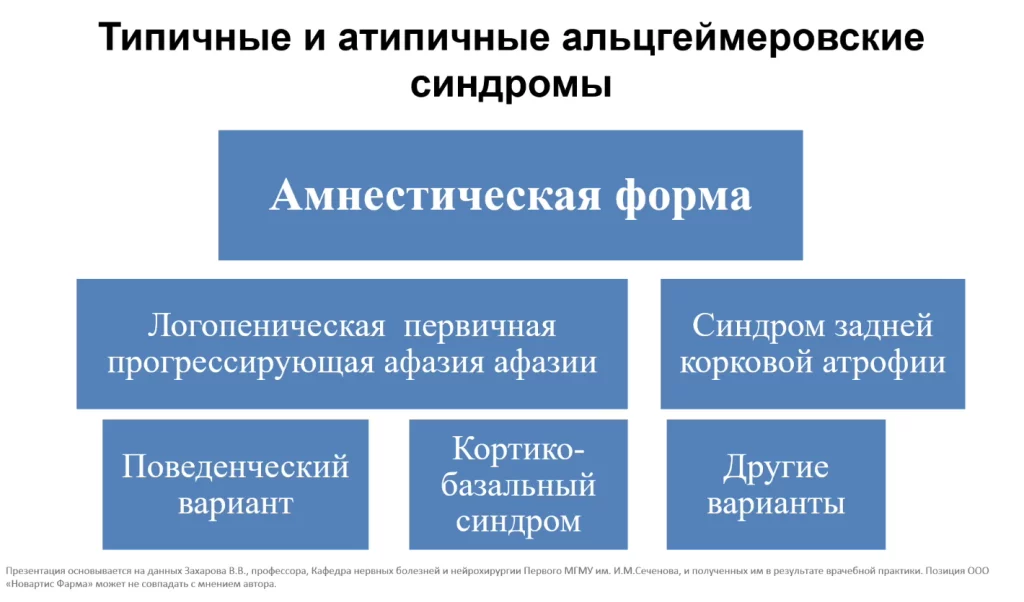

Синдромы болезни

На рисунке выше представлены типичный и атипичный Альцгеймеровский синдром.

Самый частый синдром, знакомый по клинической практике и по жизни — это амнестическая форма, когда возникают и непрерывно прогрессируют нарушения памяти.

Но бывают и другие формы:

- первично прогрессирующая афазия- у пациента нарастают речевые расстройства при сохранной памяти,

- синдром корковой атрофии - нарастают зрительные расстройства при сохранной памяти,

- поведенческий вариант, когда нарастает некритичность, импульсивное грубое поведение при сохранной памяти,

- кортико-базальный синдром и др.

Более подробно о формах заболевания, его диагностике и лечении смотрите в видеолекции эксперта.